This tube counter unit was made by Takeda Riken, Japanese instruments maker, circa 1960. This is a part of the frequency counter.

デモ動画

demonstration video

| 2013年9月25日 | Home |

omiokone

| タケダ理研(現: アドバンテスト)製の真空管カウンタユニットの回路を解析し、電源をつないで動かしてみた。 This tube counter unit was made by Takeda Riken, Japanese instruments maker, circa 1960. This is a part of the frequency counter. |

|

| 回路図 schematic | |

| counter.mpg (1.8Mbytes) デモ動画 demonstration video |

|

|

|

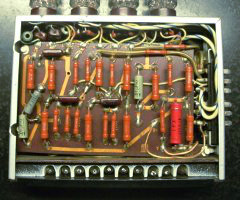

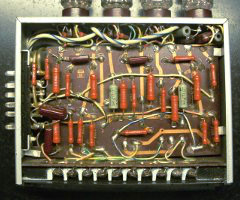

オンオフ動作に耐えるディジタル回路用の双3極管5963を使用。Toshibaのマークが入っている。東芝の真空管は1959年までマツダブランドだったので、これが元の球とすれば、それ以降の製造と言うことになる。本機では1本だけ12AU7になっているが、球切れで代用したのだろう。

両面基板(スルーホールではない)の両側に手ハンダで部品が取り付けられている。改良のためか一部のコンデンサは基板面の表示と違う値になっている。

|

|

|

製造年はどこにも記載がない。計測器販売店会のコラムにタケダ理研が1958年ネオンランプの数字列表示を使った周波数カウンタを生産とあるが、これはその系列であろう。TR211DとDサフィックスがつくので改良型と考えられ、上の真空管の件とあわせると1960年前後の製造と推測される。

ニキシー管が国産化されたのが1958年なので、このシリーズには間に合わなかったであろう。またニキシー管では陽極が全ての数字に共通なので、本機のような簡単なデコード回路は使えない。

Q3 Q2 Q1 Q0 0 L L L L 1 L L L H 2 L L H L 3 L L H H 4 L H H L 5 L H H H 6 H H L L 7 H H L H 8 H H H L 9 H H H H